主页(http://www.kuwanit.com):中文互联网中“讨论”的消亡

数字时代公共领域的消亡是技术原因,是时代发展,但是究其根本还是体制原因。

最近一段特殊时期,很多人观察到这样的现象:一些文章在微信公众号上能畅通无阻地发表,发表之后也能基本完好地保留在互联网上,反而是在更小众也更有自由主义倾向的豆瓣上发表时,迅速遭到审查和删除。这种有趣的对照促使我反思中文社交媒体的结构搭建。

政治哲学中的“公共领域”这一概念可以很好地解释这些现象。早在2000年代初的互联网1.0时期,全球的学者们就憧憬并且讨论过一件事:网络空间代替城市空间接管公共领域,甚至创造前所未有的理想公共领域的可能。

显然这个理想最终破产了,但其破产的原因其实值得被分析。在这个层面上也能更宏观也更直观地理解为什么我们日常使用的中文社交媒体是现在这个样子。

互联网刚刚开始走进千家万户的那段时期,许多人幻想“数字化理想国”的到来是可以理解的。古希腊城邦当中对于公共事务的讨论传统深刻地影响了此后的西方政治体系,但其参与者仅仅是成年男性,而奴隶、女性和外邦人都被排除在外;19世纪法国的沙龙、咖啡馆和街心花园也是公共事务讨论场所的重要案例,但其参与者其实也限定在新兴资产阶级和既定文化圈的知识分子。

所以在当互联网开始走进千家万户的时候,自然有一部分学者热切企盼,互联网作为全新的、低门槛的、匿名化的媒介会为全球网民带来前所未有的平等话语权,因此,它为什么不可以成为乌托邦式的公共领域呢?

△左:《雅典学院》;右:《在若弗兰夫人沙龙里诵读伏尔泰的悲剧〈中国孤儿〉》

很遗憾的是,故事后面的发展仍然遵循了那个重复了千百遍的俗套——人类期待某种技术的进步能够颠覆性地改善人类世界,但事实上,新的技术只是反过来再次强调了人类群体原生的缺陷。近20年过去了,我们或许并不用太长时间就能得出这样一个结论——至少在中文互联网中,真正意义上平等公开的讨论不(再)存在,社交媒体平台的搭建逻辑反而是在有意避免公共领域的形成。

匿名性消失了,取而代之的是实名化——社交账号须与身份证、手机号绑定。学者曾经畅享的那个民主、平等、分散、去中心化的世界终究也没有到来;可以看到,官方媒体、“头部账号”与草根用户之间已经拉开了无法逾越的流量差异。用户制造的内容(UGC)彻底溃败给专业团队制造的内容(PGC)。

这似乎再次引出了那个从柏拉图的《理想国》开始质询至今的问题——追随领袖与创造等级制度是否是人类社会不可撼动的天性?

高质量的对话是公共领域形成的充要条件:

“公共领域中,作为私人的个体来到一起,形成公众”在这里他们不断通过理性对话达成统一的意见——公共的意见。公共意见在很多时候不同于统治性权力的意见,或者公众探讨并揭示的“真相”不同于统治性权力对于该事件的叙事。个体用户来到一起,借助公共领域的存在,自下而上提出商榷的意见。它是独立于国家和人民,又处在国家和人民之间并起协调权力平衡作用的中介。

韩国的青瓦台网站和美国的白宫请愿网站都算得上是(经过简化后的)数字化公共领域。它在一定程度上自下而上反映了国民的意见,推动相应政策的改革。

左:公共领域不存在的情况下,用户被分为原子化的个体,面对权力的滥用没有渠道进行反馈,右:公共领域存在的情况下,作为私人的个体可以来到一起形成公众,讨论形成公共意见,对权力的滥用进行商榷。

一篇公开发表的内容即便可以供所有用户浏览,但如果它结构性地避免了任何有效讨论的产生,这篇内容仍然不是“公共”的。这也是为什么当代传播学中一般认为,论坛、博客和留言板仍然是数字时代迄今为止最好的公共领域。很遗憾,我们已经见证了论坛与博客的衰落,而主流社交媒体的留言板早已被阉割到残缺不堪。

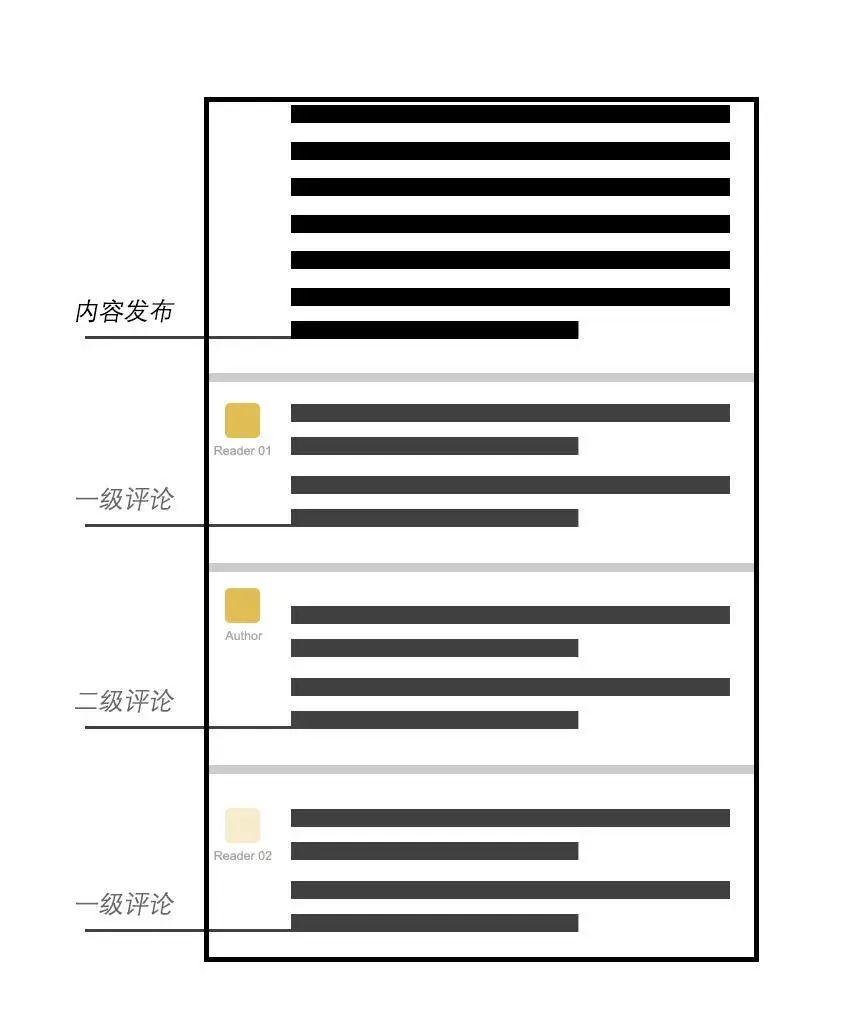

传统的论坛和博客的交互界面中,信息层级是平等的。内容发布与所有评论以相同权重出现在同一界面中。

造成这种情况当然有多种原因,譬如很多人把论坛和博客的衰亡归咎于其从电脑端转战智能手机端的失败过渡,把社交平台中严重受限的留言板功能解释为对粗俗内容以及钻空子、刷流量等恶意行为的防范。但是综合说来,数字时代公共领域的消亡是技术原因,是时代发展,但是究其根本还是体制原因。

1. 微信公众号我们从自身发布内容最常用的平台——微信公众号平台开始,具体解剖这个问题。

作为全世界日/月活动量最大的社交平台,微信的成功与它初创时期良好的“私密性”分不开关系。朋友圈可以是意见发表的场所,但是发布的内容只可以由用户的好友看见。正是这一点促成了这款产品最初时期的成功,但是也正是这一点使得这个平台——无论其用户数量有多么庞大——实质上仍然是一个多中心的私人领域。

那么在微信平台中到底存不存在这样的场所,容许“互不相识的,作为私人的个体来到一起,形成公众,进行讨论而产生公共意见”?

事实上是有的,那即是公众号推送中的“留言区”,这是微信平台中唯一一处允许“并未互相添加好友的陌生用户”同时出现并且汇集公共意见的地方。这样的情况也并不是没有发生过。2020年3月11日,互不相识的微信用户们在一篇推送的留言区接龙《人物》周刊的“发哨人”文字内容,体现的正是这种陌生用户之间富于合意的互动。

这大概也可以解释为什么微信推送中“留言区”受到如此严格的限制。

限制一,无法讨论:

并非所有公众号都拥有留言区。在2017年12月6日之前,只有部分持续发布原创内容的公众号会得到官方邀请,开通留言功能。2017年12月6日到2018年3月12日是并不长的“好日子”,在这段时间注册的公众号自动带有留言功能。2018年3月12日以后注册的公众号再次没有留言区。理论上仍由微信官方不定时进行考核,考核成功之后向公众号运营者发出邀请开通留言功能。但是就运营者之间的交流可以知道,这实属极其个别的情况。

限制二,讨论的数量受限:

如果公众号拥有留言区,那么留言数目的上限是100条。精选评论的限制是5条。另外更重要的是,作为讨论场所的留言区显然依附于“推送”才可以存在,而“推送”的数量被限制在订阅号每天1次,服务号每月4次。

限制三,讨论的互动次数受限:

留言出现以后,只能由作者对评论进行最多一次回复。他人不得回复。(即便是后台已经极其私密化的留言,同样限制了48小时的回复时间。在此之后留言会被删除。)

微信公众号图文消息的交互界面中,信息层级基本平等,内容发布与所有评论(上限100条)以相同权重出现在同一界面中。然而互动次数被限制在两次,并且只能由作者对读者进行回复,读者与读者之间难以互动。

限制四,公众号主体对讨论内容负责:

留言的发布并不是由读者自主决定,而是由公众号的运营者在后台选择出来展示,这也意味着,如果留言区中出现的内容违规违法,公众号的运营者也需负担责任。事实上,这种逻辑体现在公众号运营的每一处细节。

譬如,每篇推送发送之前需要用手机扫码确认发送——明确责任人——如果推送内容违规违法,那么可以快速追究到已经绑定了身份信息的个人。

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。