主页(http://www.kuwanit.com):你可能不清楚的经典科技发展史:智能手机与 PDA 的纠葛?

首先 PDA 有正式的中文翻译,叫做「个人数字助理」,基本功能包括通讯录、备忘录、行程表(日历)、待办事项等功能。早期来说,是穿西装打领带的商务人士才会使用的工具。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

▲ 世界第一款智能手机 IBM Simon。(Source:By Bcos47 [Public domain], via Wikimedia Commons)

▲ Android 原型机 Sooner,外型类似黑莓机。(Source:By Kai Hendry from London, UK (Android uploaded by Kozuch) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons)

再来就是智能手机(samrtphone)的时代,其实 2000 年以前一直都有把个人数字助理与功能手机融合的概念,不只讲电话也是一台小电脑,最早可回溯到 1994 年 IBM 发布的 Simon,但是将之定义为「智能手机」概念,是 2002 年微软提出的。

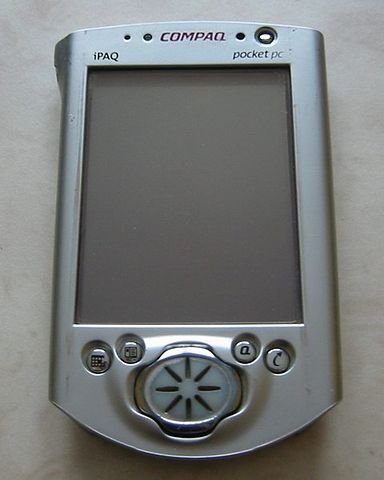

▲ Compaq iPAQ 3630。(Source:Andreas Steinhoff [Attribution], via Wikimedia Commons)

阅读 ()

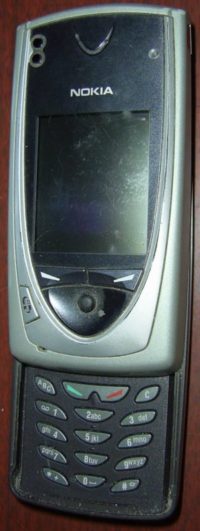

▲ Nokia 7650。(Source:By Miguel Durán (El Museo de los 8 Bits) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons)

至于以现在的眼光来看,对它的外观就不要太计较了,毕竟当时对掌上设备的外型想像,就是掌上电子计算机啰(其实也有非掌上的电子计算机呢),那它能做什么呢?这台 PDA 始祖提供计算机、时钟及一个平坦档式资料库(现代的 CSV 档案也是其一),与简单的资料库语言──OPL ,它不但是个人数字助理也是掌上型电脑的先河。

接下来 1993 年,苹果电脑发布了牛顿(Newton),是第一个商售的手持触控屏幕设备,跟今天的触控屏幕(电容式)不同,采用的是电阻式屏幕,必须使用触控笔在屏幕上「压」,才感应得到。当时牛顿最大的问题是手写辨识,因为采用的 16 位 CPU──ARM 610 RISC 效能不够好,无法做出够好的手写辨识机能,之后 1998 年被刚回到苹果的乔布斯下令停产。

简而言之,当时手机性能越做越强,但是不知道可以做什么用?一般手机厂商对应用的想像还停在单机个人电脑时代。

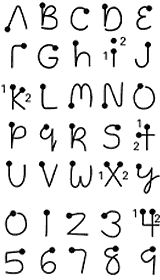

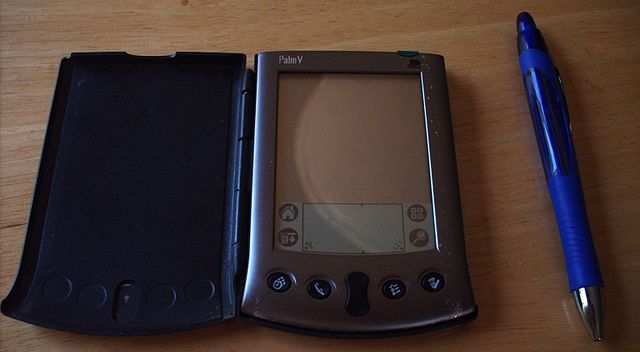

同样在 1993 年,Palm 公司成立了,诉求是开发可放进衬衫口袋的个人数字助理。3 年后,Palm 公司推出第一台产品 Pilot 1000 ,也采用触控屏幕,第一个贡献是发展出名为 Graffiti 的英文手写输入法,使用者只要书写简化过的好学笔触,就可被当时运算力还很贫瘠的 CPU 精准辨识。其后 1999 年,推出了至今仍然经典的产品 Palm V,是第一个委托专业设计公司(IDEO)设计的手持 3C 电脑产品,首开掌上型产品用不可换充电电池设计的先河(之前大部分是用 4 号甚至 3 号电池,机体外观呆板、厚重),且使用黏胶把外壳黏合而不使用螺丝,达成轻薄有形的美妙外壳。当然这样的设计有好有坏,不过确实是手持式电脑设备开始注重设计感的鼻祖。

▲ Psion 3a。(Source:By User Puffball on en.wikipedia (Photographed by Jonathan Barnes) [Public domain], via Wikimedia Commons)

这个时代,「智能手机」几乎可跟商务人士用机划上等号,然而当时的智能手机机能虽已经很强大,但没有真正杀手级应用。主流安装程序的方法还是用传输线接电脑,以安装光盘进行,没有今日专门的移动式设备用网页,上网的主流还是缓慢的 2G GPRS(还是用 Kb 计算) ,当然也没有所谓的 App 市集,更没有啥 Google 地图等日常生活用 App。

▲ Palm V。(Source:By Jorfer [Public domain], from Wikimedia Commons)

往下推进到下一个时代,在 1987 年,赛意昂开始研发代号 SIBO 的设备(SIxteen Bit Organiser 的缩写,16 位「组织者」之意),以及名为 EPOC 的图形化多工系统,EPOC 将在他们的笔记本电脑、工业手持设备、个人数字助理上运行。随后 1991 年,终于发布了成果──新一代个人数字助理 Psion Series 3 系列,经典的翻盖式外型就此确立。为了让大家更理解时代感,笔者补充一下,当年个人电脑的世界正开始流行 32 位电脑,苹果电脑的麦金塔还是单人单工的图形界面 MAC System;PC 阵营方面,主流还是微软(Microsoft)开发的 MS-DOS 纯文字界面,所谓的 Windows 视窗系统当时还必须先启动 DOS,再执行 Windows 呢!很惭愧的个人电脑世界都已进入 32 位时代,主流操作系统还不如 EPOC 更进步的多工 16 位系统。

你可能不清楚的经典科技发展史:智能手机与 PDA 的纠葛?

2018-06-04 08:00 来源:TechNews科技新报 手机 /智能手机 /科技

▲ Palm 开发出的 Graffiti 简化手写辨识的困难度。(Source:维基百科)

三国争霸时代

这个时期 Palm 节节败退;Symbian 仍健在,诺基亚等公司喜欢做各种轻巧有型的智能手机,但已经不强调「智慧」;微软阵营如 Dopod 又大又厚的键盘侧滑盖手机,跟 RIM 的黑莓机竞争商务人士客户;而 Google 正全力开发 Android 系统(当年概念机接近黑莓机),找了 HTC 来开发原型机 ;除 Android 外还有个 Linux 社交发展的 Openmoko 。

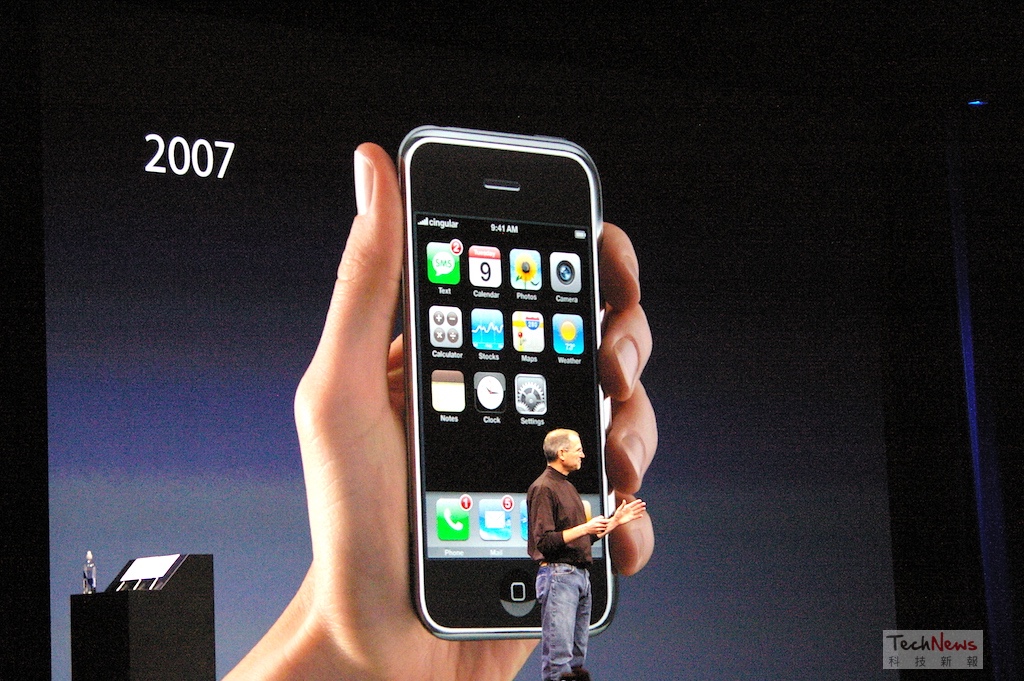

2004 到 2007 年,这个时代有两股暗流,就是开放原始码的 Linux 开始被大厂做成个人数字助理的系统或智能手机,例如夏普(Sharp)Zarus 系列以及摩托罗拉(Motorola)的太极系列等;这些想在智能手机系统另辟蹊径的众公司中,有间小公司 Android 以 Linux 为基础研发手机系统,2005 年被 Google 收购;另一方面在 2004 年,苹果电脑秘密组成了智能手机团队,将会开发出日后享誉世界的 iPhone(系统 iOS 根植于另一个开放源代码的 FreeBSD ),这两股新势力不约而同有个特色,就是软件技术都立基于开放源代码操作系统,他们的努力将为过去各公司自行开发的手机封闭系统划上句点。

说到 1990 年代的电脑市场,我们当然不能忘了微软这个市场巨人,微软当时也有针对嵌入式市场的系统,叫做 Window CE,一直到 2000 年发布 3.0,才开始能迎战赛意昂、Palm 两间公司。微软这时提出名为口袋电脑(Pocket PC)的概念来区隔个人数字助理,意思是指采用微软系统的机器是彩色、搭配比较高效能的 CPU(相对当时他厂的单色屏幕、低效能 CPU),所以不只能当个人数字助理,还能做「电脑」可以做的事情,例如说玩好一点的游戏、看影片等。实际使用性能也有天大差别,当时微软的口袋电脑通常体积较巨大(多半会撑爆衬衫口袋)、待机也只有一天, 如果持续使用,只能用 1~2 小时就要充电了,不用时最好就关机或插办公桌上的充电座;而 Palm 与赛意昂的产品虽然 CPU 运算力比较弱,但当数字助理的机能很充足,机体娇小、待机可以一两个星期、长时间不需关机。

很多人会误以为个人数字助理必然使用触控屏幕,认为第一款个人数字助理是 Apple 的 Newton,其实不然,现代公认第一台的个人数字助理是 1984 年英国赛意昂公司(Psion)所发布的 Organiser 产品。1984 年时大家心中的科技是什么概念呢?那一年在美国,电影《魔鬼克星》第一集、《小精灵》才刚上映;在中国,掌上型电子计算机还是「高科技」产品,公司企业正在发生取代算盘的革命,而会计系学生买到电子计算机大概就像现在我们买到一台 MacBook 一样心情雀跃。电脑世界方面呢?刚好是第一款在中国风行的个人电脑 Apple II 的时代,其外接储存设备主流在用录音带(call-151 200.300R,知道这个的恐怕都是 40 岁以上的大叔了),现今看来如此原始的个人电脑时代,就有人发明了「个人数字助理」,可说相当前卫吧?

▲ Psion Organiser 2。(Source:By Boris Cornet [Copyrighted free use], via Wikimedia Commons)

原标题:你可能不清楚的经典科技发展史:智能手机与 PDA 的纠葛?

今年初科技商展纷纷出现复古产品,有专注通话性能的复刻 Nokia 8110(香蕉机)手机,还有强调复古 PDA 定位的 Gemini 迷你电脑。对于熟悉智能手机的年轻人来说,很难想像只能打电话的手机吧;对于比较有年纪的人来说,可能会想说:「智能手机分离成 PDA 与手机,莫非是时代逆流?」什么,原来智能手机是两种产品的合体啊!到底什么是 PDA?这次笔者就来讲古,分享从 PDA 到智能手机的发展史吧。

什么是 PDA?

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。